Nel Medioevo, il trattamento dei cadaveri non era solo una questione spirituale, ma anche logistica e politica. Sebbene il rispetto per il corpo umano abbia a lungo frenato la dissezione, va precisato che la Chiesa non ne aveva mai vietato esplicitamente l’uso a fini scientifici. Le restrizioni si concentravano piuttosto sul profanare le tombe o trafugare i corpi. Questo permise a città come Bologna, Salerno, Parigi e Montpellier di diventare centri pionieristici della dissezione a scopo medico.

Tra le pratiche più sorprendenti dell’epoca spicca il Mos Teutonicus, dal latino “costume dei tedeschi”, una tecnica funeraria adottata soprattutto durante le Crociate. Il suo scopo? Consentire il ritorno dei corpi dei nobili defunti nelle loro terre d’origine per una degna sepoltura. Il metodo era tanto ingegnoso quanto macabro: i corpi venivano smembrati, le parti immerse e fatte bollire in acqua o vino per ore, finché la carne non si staccava dalle ossa. I tessuti molli venivano poi seppelliti sul posto, mentre le ossa, ben pulite e spesso sottoposte a una breve bruciatura per conservarle meglio, erano imballate tra spezie ed erbe aromatiche e trasportate verso la destinazione finale.

Questo rituale divenne popolare soprattutto tra l’aristocrazia germanica, mentre altri nobili preferivano il tentativo di imbalsamazione, pur con risultati incerti, poiché le tecniche egizie si erano ormai perse da secoli. Tuttavia, la conservazione del corpo era considerata importante: la decomposizione era vista come segno di corruzione dell’anima, pertanto ogni metodo che ne rallentasse il processo era ben accolto.

Uno dei casi più emblematici legati al Mos Teutonicus riguarda Enrico VII di Lussemburgo, celebre personaggio storico citato da Dante nella Divina Commedia come salvatore mancato dell’Italia in crisi. Imperatore del Sacro Romano Impero, Enrico morì a soli 38 anni a Buonconvento, vicino Siena, nel 1313, durante una missione politica e militare. Il suo corpo doveva raggiungere Pisa, unica città rimasta fedele all’Impero, per essere sepolto. Ma in pieno agosto, trasportare un cadavere lungo quel tragitto era una sfida titanica.

Su come fu trattato il suo corpo esistono diverse versioni: alcuni cronisti parlano di imbalsamazione, altri di un trasporto delle sole ossa, e non manca chi sostiene che entrambe le pratiche siano state adottate. È plausibile che un tentativo di imbalsamazione sia fallito a causa del caldo, costringendo i suoi accompagnatori a ricorrere al Mos Teutonicus. Tuttavia, non esistono prove documentarie certe: l’uso di questo metodo, infatti, era stato vietato da Papa Bonifacio VIII con la bolla De sepulturis del 1299, che condannava la pratica come empia e offensiva agli occhi di Dio.

Proprio a causa di questa condanna ecclesiastica, ogni documento che attestasse l’adozione del Mos Teutonicus sul corpo dell’Imperatore potrebbe essere stato eliminato per evitare lo scandalo o addirittura la scomunica.

FONTI STORICHE E APPROFONDIMENTI:

Documentazione storica medievale sulla pratica del Mos Teutonicus

Bolla papale De Sepulturis, Bonifacio VIII, 1299

Cronache della morte di Enrico VII di Lussemburgo – Testi danteschi e fonti della storiografia

IMMAGINI:

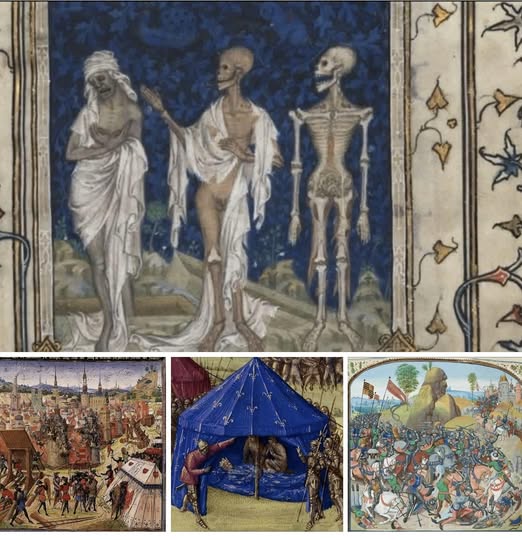

1 – Miniatura Molten Sulfur: mostra figure scheletriche emergenti, evidenziando la rimozione della carne per ottenere uno scheletro pronto al trasporto.

2 – Illustrazione da Wikipedia francese: raffigura crociati in battaglia, ricordando che la necessità igienica di trasportare cadaveri lontano accelerò l’adozione del Mos Teutonicus.

3 – Morte di Luigi IX in Tunisia (XV sec.). Miniatura del manoscritto di Jean Fouquet (Bibliothèque nationale de France, circa 1450): documenta l’utilizzo della pratica per re San Luigi, morto lontano dalla Francia.

4 – Scena simbolica di trasporto post-battaglia. Immagine tratta da Wikipedia catalano: raffigura cavalieri o trasporto di ossa o cadaveri dopo battaglie, sottolineando la diffusione del rito tra aristocratici.